-

アーティストが服を着る理由 表現と反抗のファッション

¥3,080

SOLD OUT

著者:チャーリー・ポーター 訳者:清水玲奈 発行元:フィルムアート社 376ページ 188mm × 120mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** アトリエで絵具にまみれながら制作するとき、 自分の姿を作品に取り入れるとき、公の場に出るとき、 彼らは何を着て、どのように自らを表現するのか? 70人超のアーティストの日々の装いと制作から考える、わたしたちと衣服の関係 私たちは日々、どのように服を着ているでしょうか? 通勤には妥協したコーディネートで、フォーマルな場ではふさわしい服装で。そして遊びに行くときには、別の自分になれるような装いで。何気なく着ているように思えても、そこには社会の不文律やジェンダー規範、そしてアイデンティティや自己認識が関係しています。 いっぽう美術の世界で活動するアーティストたちは、好きな服装で、自由な働き方をすることができます。しかし彼らは、服を着た自らの姿を作品に取り入れたり、自分のアーティストとしてのイメージを確立するために服を利用したりすることもあります。彼らの服装は、先進性を求めながらも保守的な業界に対して、時に抵抗のメッセージを表明してもいます。服はアーティストにとって、自分を表現するための、そして体制に反抗するための手段となるのです。こうした彼らの態度は翻って、制作に最適で機能的な服の選択や、絵具にまみれた靴にも見ることができるでしょう。 本書では70名を超える現代美術のアーティストに注目し、豊富な図版とともに彼らと衣服の関係を解き明かします。前半では、スーツ、デニム、作業着など、アーティストが「何を」着るかに注目。後半では「どう」着るかにフォーカスし、ある種のパフォーマンスとして服を着るアーティストや、服を通して自分が属する文化や環境について考察するアーティストの実践を紹介します。 たとえば、服を作品の素材とし、晩年にはヘルムート・ラングと友情を育んだルイーズ・ブルジョワ。つねにジーンズを履き、時代のアイコンとして名声を得たアンディ・ウォーホル。同じ服、メイク、ウィッグで5年間ひとりの人物を演じつづけたリン・ハーシュマン・リーソン。同性愛が違法だったイギリスでクィアを貫き、服装で個性を表現したデイヴィッド・ホックニー。サッカー・サポーターのあいだで起こった「カジュアル」ムーブメントを経験し、階級と服装に関する探求を続けるマーク・レッキー。思い思いの服装で2019年のターナー賞を共同受賞した4名のアーティストたち……。それぞれの多様で切実な「着る理由」は、私たちと衣服の日常的な関係をもう一度考えるきっかけを与えてくれます。 <本書が取り上げるアーティストたち> ルイーズ・ブルジョワ|ギルバート&ジョージ|イヴ・クライン|アルベルト・ジャコメッティ|チャールズ・ホワイト|ジョージア・オキーフ|フリーダ・カーロ|ローリー・アンダーソン|ポール・テック|ジェフ・クーンズ|ジャン゠ミシェル・バスキア|アグネス・マーティン|バーバラ・ヘップワース|デレク・ジャーマン|ルーシー・リー|濱田庄司|エル・アナツイ|グレース・ハリガン|サラ・ルーカス|アンディ・ウォーホル|デイヴィッド・ハモンズ|デイヴィッド・ヴォイナロヴィッチ|ナンシー・ホルト|ジェニー・ホルツァー|ブリンキー・パレルモ|ジョン・マクラッケン|メルヴィン・エドワーズ|リチャード・ハミルトン|ロバート・ラウシェンバーグ|ピーター・ヒュージャー|ニコール・アイゼンマン|アン・トゥルイット|フィリダ・バーロウ|ジャック・ウィッテン|ジャクソン・ポロック|リー・クラズナー|シャンタル・ヨッフェ|ケイ・ドナキー|マット・コナーズ|フランシス・ベーコン|ヨーゼフ・ボイス|リン・ハーシュマン・リーソン|土屋麗|シンディ・シャーマン|ゲタ・ブラテスク|シェ・ダーチン|マリーナ・アブラモヴィッチ|シャロン・ヘイズ|センガ・ネングディ|リチャード・タトル|アンドレア・ツィッテル|ツァオ・フェイ|ゼイディ・チャ|マルティーヌ・シムズ|デイヴィッド・ホックニー|草間彌生|タブー!|ルイーズ・ニーヴェルスン|レイチェル・ファインスタイン|アトリエE.B|アンシア・ハミルトン|プレム・サヒブ|トウコ・ヴァリオ・ラークソネン|アルヴィン・バルトロップ|ダンカン・グラント|ソンドラ・ペリー|マーク・レッキー|ライアン・トレカーティン|ヒラリー・ロイド|メアリー・マニング|ポール・ムパギ・セプヤ|マーク・ハンドリー|アルバロ・バーリントン|デイヴィッド・ロビリアード|ローレンス・アブ・ハムダン|ヘレン・カモック|オスカー・ムリーリョ|タイ・シャニ 【目次】 「5月のある水曜日の夕方……」 ルイーズ・ブルジョワ テーラリング ジャン゠ミシェル・バスキア 作業着 サラ・ルーカス デニム ニコール・アイゼンマン 「私はいま、ひどい格好で……」 服に付いた絵具 ヨーゼフ・ボイス アートにおける服 マルティーヌ・シムズ ファッションとアート シャーロット・プロジャー カジュアル 参考文献 スペシャル・サンクス 謝辞 図版出典

-

ありふれたくじら

¥2,640

SOLD OUT

著者:是恒さくら 発行元:ELVIS PRESS 320ページ 190mm × 130mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 国内外各地の鯨類と人の関わりや海のフォークロアをフィールドワークを通して探り、エッセイや詩、刺繍、造形作品として発表しているアーティスト、是恒さくらによる作品集。 本書は、是恒が東北やアラスカなど各地でフィールドワークするなかで出会った、鯨にまつわる文化や物語を集め、刺繍作品とともに収録したリトルプレス『ありふれたくじら』の第1号から第5号をあわせ、再編集したもの。 風に乗って運ばれてくる鯨の匂い、鯨の油であげたかりんとう、鯨を神さまとして祀った石碑、町の象徴だった捕鯨船、鯨の内臓膜とセイウチの牙を使ってつくったドラム、狩りの結果を予言するダンス、おじいさんがつくった古式捕鯨の鯨舟、大漁を祝って拵えられた着物に描かれた鯨――。 網走、石巻、三浦半島、和歌山、アラスカなど、世界各地の人びとの暮らしに息づく「ありふれたくじら」のはなし。 ささやかで力強い人びとの営みから見える鯨の姿は、大きな歴史の流れや捕鯨の是非をめぐる議論、“スーパー・ホエール”のような超現実的な鯨のイメージとは、異なる印象を与えてくれます。 ちりぢりになった布きれを縫い合わせ、刺繍をほどこし美しく生まれ変わらせるように、世界にちらばり時に諍いの元となる鯨にまつわる物語を集め、そのイメージを作り直すこともできるのではないか。本書では、さまざまな土地に暮らす人たちにとっての鯨の話を尋ねてまわる。そうして綴った物語に刺繍を添えて、本を編む。やがては一枚のパッチワーク・キルトのように、本書がまだ見ぬ鯨のイメージとなり、世界を包むことができるように。 (本文より) 鯨という大きな存在の背中に乗って文章と刺繍でこの世界を編み直すような、壮大で繊細なこの試み。 ひとつ新しい視座を得るたびに、世界はまた豊かになっていきます。

-

浮世絵のみかた

¥2,970

SOLD OUT

著者:フランク・ロイド・ライト 訳者:上杉隼人 発行元:作品社 208ページ 210mm × 148mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 〈世界的建築家〉は、日本の浮世絵と美意識に魅了された〈世界的収集家〉だった。 近代建築の巨匠ライトが遺した、浮世絵にまつわる評論/エッセイを一冊にまとめる、本邦初の書籍! ライトが日本で収集し、アメリカに持ち帰った作品のカラー図版、96点を収録!

-

リック・ルービンの創作術

¥3,520

SOLD OUT

著者:リック・ルービン/ニール・ストラウス 訳者:浅尾敦則 発行元:ジーンブックス 468ページ 215mm × 155mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** グラミー賞多数受賞、世界最高の音楽プロデューサーリック・ルービンが7年をかけて執筆した「創造性を高める78の知恵」 ニューヨークタイムズ ベストセラー第1位! 世界25カ国で発売! 「素晴らしい作品を作るためには何をすべきかを書くつもりでしたが、結果的にそれは“どう在るべきか”についての本となりました。」————リック・ルービン 世界最高の音楽プロデューサーとして名高いリック・ルービンは、アーティストが自分自身に抱く期待以上の能力を引き出し、素晴らしい才能を発揮するように導くことで、数多くの偉大な作品を生み出してきました。ルービンは「創造性の源」について長い年月をかけて思考するうちに、そもそも「創造性(クリエイティビティ)」とは、アーティストやクリエイターのためだけにあるものではなく、この世界全体と関係があると学びました。ビジネスにも、休養を取るときにも、また、日常生活や子育てなど、「創造性」は人生のどんなステージにも存在し、その才能を発揮する場所を拡げることができるのです。 本書は、誰もが歩める、創造性を高めるための道、ルービンの知恵と洞察の道を辿る学びのコースです。長年の経験から得た知恵を78項目に凝縮し、クリエイティビティを誰もが感じられる瞬間や、人生そのものを近くに引き寄せ、成功へと導いてくれる、感動的な読書体験を提供します。

-

なぜ人はアートを楽しむように進化したのか

¥2,970

SOLD OUT

著者:アンジャン・チャタジー 訳者:田沢恭子 発行元:草思社 352ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 世界のどこを見ても普遍的、かつ太古から存在している「アート」。このことを生物学的に考えたとき、人はそれを生み出す本能をあらかじめ持ち、進化してきたといえるのだろうか? 脳科学、神経科学、進化心理学などの見地からこの疑問に取り組み、、顔、体、数式、食事、貨幣、そして芸術の「美」を考察。人が生きるうえで「美」がどのような役割を果たし、人がアートを愛するに至るのかを明らかにする、画期的書籍! 【項目より】 ・人には「アートの本能」があるのか? ・美しいとみなされる顔の基盤は存在する ・美に反応する脳の部位はどこ? ・数式に美を感じるのは適応的なものなのか? ・アートは文化と生物学的要請のどちらなのか? ・アートの本能の存在を検証する 【本書で触れられるさまざまな「美」】 顔、体、数式、言語、風景、食事、セックス、貨幣、ラスコーの壁画、パブロ・ピカソ、モナ・リザ、ジャクソン・ポロック、アンドレス・セラーノ、フェリックス・ゴンザレス=トレス、艾未未、クジャク、ジュウシマツ…… 【目次】 第一部 美 第1章 美とは何か 第2章 魅惑的な顔 第3章 顔の美の尺度 第4章 美しい体 第5章 脳の働き 第6章 美の背後の脳 第7章 進化する美 第8章 美しい風景 第9章 数の美しさ 第10章 美の不条理 第二部 快感 第1章 快感とは何か 第2章 食べ物 第3章 セックス 第4章 お金 第5章 好むこと、欲すること、学習すること 第6章 快感のロジック 第三部 アート 第1章 アートとは何か 第2章 アート――生物学と文化 第3章 アートの記述科学 第4章 アートの実験科学 第5章 コンセプチュアルアート 第6章 アートのルーツ 第7章 進化する心 第8章 進化するアート 第9章 アート――尾か鳴き声か 第10章 アートの偶然性

-

余白の芸術

¥4,950

著者:李禹煥 発行元:みすず書房 392ページ 215mm × 155mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** カンバスの上に一つの点を打つと、辺りの空気が動き出す。一筆のストローク、一個の石、一枚の鉄板は、外との対応において力に漲る生きものとなり、物や空間が呼応し合って、鮮やかに響きわたる余白が生まれる——1970年代、有機的な組替えやズラしによって、外の空気を浸透させ他を受け入れる作品を精力的につくり、あるがままをアルガママにする仕事をした「モノ派」、その運動の柱として知られ、国際的に活躍する李禹煥の著作を集める。 自身の芸術について、セザンヌやマチスに始まり、ゲルハルト・リヒター、ペノーネ、若林奮、白南準ら現代芸術の旗手たち、古井由吉や中上健次などの作家たちについて、そして、ものと言葉について… 自分と、自分をとりまく外の世界。その境界にあたらしい刺激的な見方を開く。 【目次】 余白の芸術 余白の芸術/無限について/中間者/同一性と差異性/表現と身体/絵画の運命/視覚の運動/砂漠/ちょっと立ち止まって/関係項 Relatum(stone,gum measuring,space)/石の発見/石を訪ねて/プランニングと現場/制作のプロセス さまざまな作家 八大山人の「木蓮の図」に想う/サント・ヴィクトワールの絵/セザンヌの水彩画/マチス雑感/モンドリアン/ゲルハルト・リヒター/ダニエル・ビュレン/ペノーネ/アニシ・カプア/F・ステラさんへ——過剰な絵画/若林奮の道/高松次郎の「影」再考——「子供の影」を中心に/石の借用/鏡を用いて/白南準——ヴィデオを越えて/谷川雁、または隠れの仕草/古井由吉あるいは七〇年代の芸術/中上健次さんのこと/中上健次の混在性 芸術の領分 絵画における抽象性の問題/視覚について/外界と共に/画家の領分/ロボットと画家/絵画の設定性/絵という輪——梅原龍三郎と小林秀雄/画家と二つの眼差/一瞬の見えること/塗り直し/毛筆による/筆の妙/絵画の色彩/生きた手/手について/絵画と彫刻の在り処/彫刻のモチーフ/彫刻の条件/鉄板と石について/版画ということ/版画について/再制作(?)——インタビューに答えて/いけばな/いけばなに思う 新しい表現の場のために 二〇世紀の美術/アメリカの美術/日本の現代美術に/否定への意志/新しい表現の場のために/現代美術と日常/混沌への憧れ/衰退の美術/脅かし/離合集散/解体に向かって/現代のキーワード/脳中心思考/管理の外/想像力/解ることと知ること/透明というと/料理の組立/東アジアの料理/眼の摂理/明暗/作品の場所性/美術館の役割 ものと言葉について モノ派について/起源またはモノ派のこと/近代の超克/虚構批評/親切心/言葉と沈黙/日本語と翻訳/言葉について/言葉が/砂漠では/ベルガモの夕暮れ/予感またはワイン/松について/ものを選ぶということ/躰と服のあいだ/自然ということ/韓国人の文化と自然/風化より/未知との対話/絵を習う少年に——ある中学生への手紙 画集の断章より

-

明るい部屋【新装版】 写真についての覚書

¥3,080

著者:ロラン・バルト 訳者:花輪光 発行元:みすず書房 194ページ 193mm × 135mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 《狂気をとるか分別か? 「写真」はそのいずれをも選ぶことができる。「写真」のレアリスムが、美的ないし経験的な習慣(たとえば、美容院や歯医者のところで雑誌のぺージをめくること)によって弱められ、相対的なレアリスムにとどまるとき、「写真」は分別のあるものとなる。そのレアリスムが、絶対的な、始源的なレアリスムとなって、愛と恐れに満ちた意識に「時間」の原義そのものをよみがえらせるなら、「写真」は狂気となる》(ロラン・バルト) 本書は、現象学的な方法によって、写真の本質・ノエマ(《それはかつてあった》)を明証しようとした写真論である。細部=プンクトゥムを注視しつつ、写真の核心に迫ってゆくバルトの追究にはまことにスリリングなものがある。 本書はまた、亡き母に捧げられたレクイエムともいえるだろう。私事について語ること少なかったパルト、その彼がかくも直接的に、母の喪の悲しみを語るとは! 本書は明らかに、著者のイメージ論の総決算であると同時に、バルトの『失われた時を求めて』となっている。《『明るい部屋』の写真論の中心には、光り輝く核としての母の写真の物語が据えられている》(J・デリダ) 【目次】 I 1 「写真」の特殊性 2 分類しがたい「写真」 3 出発点としての感動 4 「撮影者」、「幻像」、「観客」 5 撮影される人 6 「観客」——その無秩序な好み 7 冒険としての「写真] 8 鷹揚な現象学 9 二重性 10 「ストゥディウム」と「プンクトゥム」 11 「ストゥディウム」 12 知らせること 13 描くこと 14 不意にとらえること 15 意味すること 16 欲望をかきたてること 17 単一な「写真」 18 「ストゥディウム」と「プンクトゥム」の共存 19 「プンクトゥム」——部分的特徴 20 無意志的特徴 21 悟り 22 事後と沈黙 23 見えない場 24 前言取り消し II 25 《ある晩……》 26 分け隔てるもの、「歴史」 27 再認・認識すること 28 「温室の写真」 29 少女 30 アリアドネ 31 「家族」、「母」 32 《それはかつてあった》 33 ポーズ 34 光線、色彩 35 「驚き」 36 確実性の証明 37 停滞 38 平板な死 39 プンクトゥムとしての「時間」 40 「私的なもの」/「公的なもの」 41 子細に検討する 42 似ているということ 43 家系 44 明るい部屋 45 《雰囲気》 46 「まなざし」 47 「狂気」、「憐れみ」 48 飼い馴らされた「写真」 訳者あとがき

-

映像のポエジア 刻印された時間(ちくま学芸文庫)

¥1,650

著者:アンドレイ・タルコフスキー 訳者:鴻英良 発行元:筑摩書房 416ページ 文庫判 148mm × 105mm *********************** 出版社紹介文より *********************** 『惑星ソラリス』『鏡』『ノスタルジア』『サクリファイス』……。 透徹した精神性と至高の映像美で、独自の映画世界を作り上げたタルコフスキー(1932-1986)。死去するまでの20年間、彼は映画をめぐる思索を膨大に書き残していた。内面へ深く沈潜しつつ、時に自作を、時にブレッソン、ベルイマン、黒澤ら外国人監督を論じていく。 本書は、訳者がタルコフスキー夫人ラリサ(1938-1998)から送られたタイプ原稿を基に訳出された、日本オリジナル版である(同時期に、ドイツ語版・英語版も出る。当時のソ連ではタルコフスキーは著作を公刊できなかった)。映画を超えて、芸術そのものに関心を持つすべての人に届けたい名著。 【目次】 序章 第1章 はじまり 第2章 芸術―理想への郷愁 第3章 刻印された時間 第4章 使命と宿命 第5章 映像について 第6章 作家は観客を探究する 第7章 芸術家の責任 第8章 『ノスタルジア』のあとで 第9章 『サクリファイス』 終章

-

大きな魚をつかまえよう リンチ流アート・ライフ∞瞑想レッスン

¥1,980

SOLD OUT

著者:デイヴィッド・リンチ 訳者:草坂虹恵 発行元:四月社 発売元:木魂社 224ページ 210mm × 130mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 暴力、セックス、夢、死体。 謎めいた映像で人々を魅了してやまない著者が、どんなふうに作品が発想されたのかを説き明かし、パワフルに創作する秘訣 ―― 長年実践している「瞑想」の効用を語り尽くす。 若きクリエイターへの心を込めたメッセージ!

-

板上に咲く MUNAKATA: Beyond Van Gogh

¥1,870

SOLD OUT

著者:原田マハ 発行元:幻冬舎 257ページ 195mm × 135mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 原田マハ3年ぶり長編アート小説がついに単行本に! 「ワぁ、ゴッホになるッ!」 1924年、画家への憧れを胸に裸一貫で青森から上京した棟方志功。 しかし、絵を教えてくれる師もおらず、画材を買うお金もなく、弱視のせいでモデルの身体の線を捉えられない棟方は、展覧会に出品するも落選し続ける日々。 そんな彼が辿り着いたのが木版画だった。彼の「板画」は革命の引き金となり、世界を変えていくーー。 墨を磨り支え続けた妻チヤの目線から、日本が誇るアーティスト棟方志功を描く。 感涙のアート小説。

-

デレク・ジャーマンの庭

¥4,180

著者:デレク・ジャーマン 写真:ハワード・スーリー 訳者:山内朋樹 発行元:創元社 237mm × 173mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 不朽の名作 『Derek Jarman's Garden』が、 製版のデジタルリマスターにより、 約30年ぶり待望の新訳復刊! 〈没後30年記念出版〉 * 映像作家デレク・ジャーマンの 詩的でクィアな庭づくり 〈庭の生と死が、いつしか 「ぼく」の生と死を映し出す——〉 * 1994年、AIDSでこの世を去った 映像作家のデレク・ジャーマン。 彼は晩年、イギリス南東部の最果ての岬、 原子力発電所にほど近いダンジネスに移り住む。 死の直前まで慈しみ育て続けた プロスペクト・コテージの庭は、 いつしか彼の生と死を映し出し——。 写真家ハワード・スーリーの 美しい写真とともに綴られる、 ジャーマンの穏やかな日々と 秘められた激情。 庭や植物、友人たちや恋人たち、 自身の病と死について—— 生前最後のエッセイを、 美学者であり庭師でもある訳者によって、 ついに新訳復刊!

-

奈良美智 The Beginning Place ここから

¥3,850

監修:青森県立美術館 発行元:一般財団法人奈良美智財団 348ページ B5変形 ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 学生時代にまでさかのぼる秀作から近年の作品、 スタジオのそこここに置かれたものたち、愛蔵のレコード、 青森県弘前市で1959年に生まれてから現在に至るまでのさまざまな出会い。 奈良美智をかたちづくる「はじまりの場所」への旅。 家、積層の時空、旅、No War、ロック喫茶「33 1/3」と小さな共同体。 その感性の起源へと至る一本の幹を探り当てるべく5つのテーマに沿って構成された会場写真や作品図版、奈良の詳細な年譜、研究者たちによる論考を収録。 寄稿:合田正人(哲学研究者)、ジョシュ・クン(音楽評論家)、高橋しげみ(青森県立美術館) 青森県立美術館にて2023年10月14日~2024年2月25日まで開催する個展の図録兼書籍 【目次】 作品図版/インスタレーションビュー 奈良美智 略年譜 はじまりの場所へ――東日本大震災後の奈良美智 高橋しげみ ここにしかないどこかへ――奈良美智とその仕事をめぐる随想 合田正人 グルーブに片足突っ込んで 奈良美智を聞く 2枚組アルバム全4面 ジョシュ・クン 作品リスト

-

ことづての声/ソマの舟

¥6,050

SOLD OUT

著者:ふるさかはるか 発行元:信陽堂 224ページ 210mm × 180mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 2002年よりノルウェーなどを訪れ、その地の暮らしや風土から木版画を制作してきた作家ふるさかはるか。 2017年、津軽・南部地方で山の命と直接関わるマタギ[猟師]やソマ[木こり]や漆掻き[樹液を採集する人]たちに出会い、彼らが動植物からどのようなサインを読み取り、どう自然とやりとりするのかを取材してきた。山のことばに導かれ、手仕事に深く触れ、自らも土を拾い藍を育てて絵の具を作り生みだされた木版画、ドローイング、ピンホール写真、そしてことばの記録をまとめた作品集。 ドローイング、ピンホール写真、インタビューで構成された『ことづての声』、木版画とエッセイで描き出す『ソマの舟』のふたつの世界を、たて組、ヨコ組、両開きの書籍にまとめた。「手刷り木版画」付。管啓次郎、登久希子も寄稿している。

-

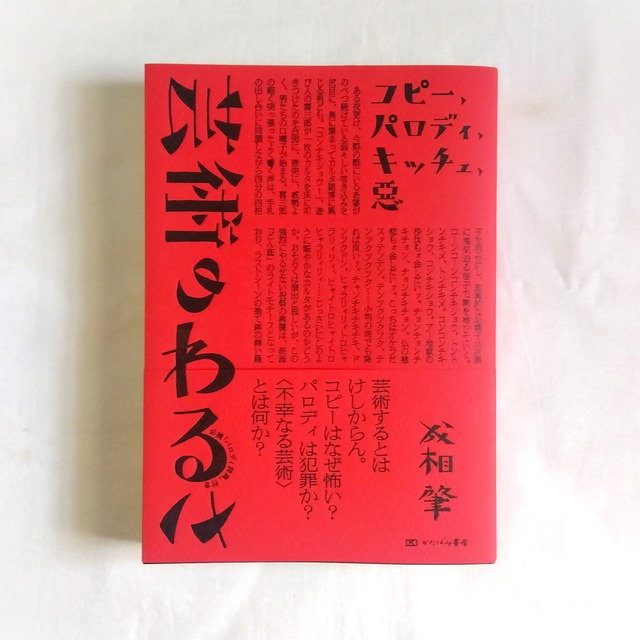

芸術のわるさ コピー、パロディ、キッチュ、悪

¥3,520

SOLD OUT

著者:成相肇 発行元:かたばみ書房 400ページ 210mm × 148mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 転換期にはいつも、持たざる者の技術があらわれる—— 雑誌、マンガ、広告、テレビなど1970年代前後の複製文化を読みとき、機知と抵抗の技術として今に甦らせる。〈わるさ〉が語る、もうひとつの戦後日本文化史。 パロディ裁判、岡本太郎への疑問、ディスカバー・ジャパン論争、コピーと芸術家のもつれあい、マンガと美術のすれちがい、石子順造の思想、赤瀬川原平と器用人、そして「食人」の教え……。 美術と雑種的な視覚文化を混交させる展覧会を企画してきた異色の学芸員による、ゆかいな複製文化論。アウトかセーフかの呪縛からの解放のために。 すべての持たざる者たちのために。硬直化した思考をときほぐす、笑える批評の登場! 【目次】 不幸なる芸術 ファウルブックは存在しない(解題・不幸なる芸術) Ⅰ コピー コピーの何が怖いのか? ゼログラフィック・ラヴ ディスカバー、ディスカバー・ジャパン すべては白昼夢のように——中平卓馬、エンツェンスベルガー、今野勉 植田正治にご用心——記念写真とは何か Ⅱ パロディ 「パロディ、二重の声」のための口上 パロディ辞典(第二版) 未確認芸術形式パロディ——ことのあらましと私見 オリジナリティと反復の満腹——パロディの時代としての一九七〇年代前後左右 二重の声を聞け——いわゆるパロディ裁判から パロディの定義、テクストの権利 Ⅲ キッチュ 「的世界」で考えたこと 石子順造小辞典 匿名の肉体にさわるには——石子順造的世界の手引き 石子順造的世界——脈打つ「ぶざまさ」を見据えて 石子順造と千円札裁判 「トリックス・アンド・ヴィジョン展——盗まれた眼」——一九六八年の交点と亀裂 Ⅳ 悪 口上 歌が生まれるとき(祈祷師たちのマテリアリズム) 「岡本」と「タロー」は手をつなぐか 俗悪の栄え——漫画と美術の微妙な関係 岡本太郎の《夜明け》と《森の掟》についての覚え書き リキッド・キッドの超能力——篠原有司男(ギュウちゃん)の音声と修辞学 目が泳ぐ——いわさきちひろの絵で起こっていること (有)赤瀬川原平概要 神農の教え あとがき

-

マチスのみかた

¥2,970

SOLD OUT

著者:猪熊弦一郎 発行元:作品社 208ページ 210mm × 148mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 〈いのくまさん〉が教えてくれる 〈マチス先生〉の芸術と生涯。 戦時下フランスに遊学し、「世界で一番すばらしい芸術家」に 直接教えを受けた洋画家による、評論/エッセイを集成。 最初期の油絵から晩年の切り絵まで、100点超の作品を収録! 【目次】 マチス マチスの絵/マチス先生を訪ねる/再びマチス先生を訪 ねる/マチスの歩み/マチスのデッサン/マチスの 色──油絵について マチスとデッサン マチス訪問記 デッサンとマチス マチスの道 マチス覚書 マチスと子供の世界/マチスと抽象形式/マチスと技法 マチスの素直さ/マチスとエレガンス マチスの奇蹟 映画マチス マチスとフォーヴィズムの作家たち マチスを想う マチス先生の死 マチス先生の思い出

-

猪熊弦一郎のおもちゃ箱

¥2,970

監修:丸亀市猪熊弦一郎美術館 出版社:小学館 256ページ 215mm × 155mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 日本を代表する洋画家の初の物語作品集。 パリでマティスに師事し、藤田嗣治には「ちゃん」づけで呼ばれる仲だった猪熊さんは、イームズ夫妻やイサム・ノグチなど、多くの人から愛されました。 自由な絵を描く、自由な人でした。 道端で拾ったゴミも、お菓子の包み紙も、猪熊さんの手にかかれば美しいオブジェになりました。常に二人三脚だった妻の文子さんをモデルに、たくさんの絵を描きました。描く対象はいつでも「自分の愛するもの」で、90歳で亡くなるまでロックを聴きながら、明るく明るく生きました。 三越の包装紙を見たことはありますか? あの「華ひらく」は、いのくまさんと「アンパンマン」の作者、やなせたかし氏のコラボレーションによるものです。 本書は、物語とともに時代を追って紹介する数々の楽しい作品や、世界中で集めたビンや小物などのセンスあふれるコレクション、ガラクタを集めてつくった不思議なオブジェたちに大好きだったモチーフの猫や鳥のスケッチブックなど、見ているだけで明るい気持ちになる作品と、心温まる物語が詰まった一冊です。 さらに、84年に刊行し、長らく復刊が求められていた『画家のおもちゃ箱』も特別再収録しています!

-

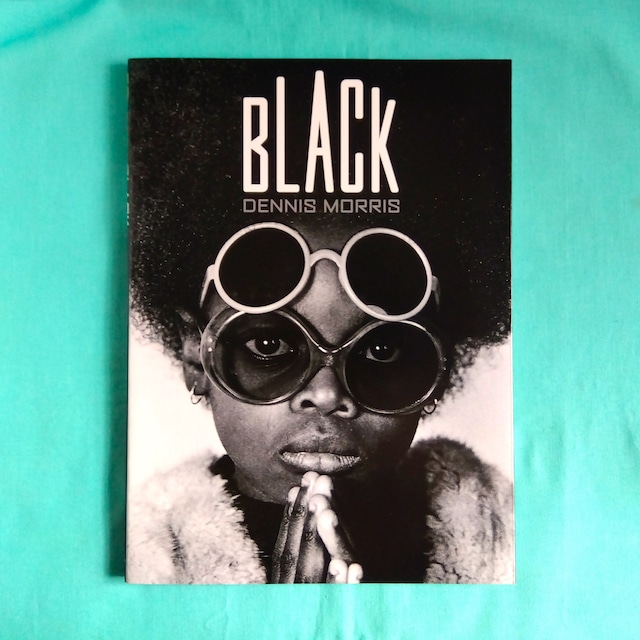

Colored Black

¥3,850

著者:デニス・モリス 寄稿:浅野忠信 発行元:HeHe 112ページ 257mm × 188mm ソフトカバー コデックス装 *********************** 出版社紹介文より *********************** 9歳より写真を撮りはじめ、13 歳にしてボブ・マーリーにその才能を認められてから、以降、セックス・ピストルズやパティ・スミスなど名だたるアーティストのアイコニックなポートレート写真で知られる英国人写真家、デニス・モリス。 本書は50年以上にも及ぶキャリアの最初期、10代で撮った写真を中心に構成され、自身が育ったロンドンのブラック・コミュニティーの日常風景や、一枚のシーツと借り物の照明で自作した簡易スタジオでのポートレート、サウンドシステム・カルチャーや黒人解放運動の現場など、コミュニティーが持つ貧困や困難、強さやプライド、スタイルのクールさなどがありのままに写し出されています。 また、モノクロの写真をあらたに彩色したカラー作品には、デニスの「色に惑わされないで」というメッセージが込められています。これは、1960–70年代のアフリカ系イギリス人の年代記ともいえる写真集です。

-

ぼくの美術帖

¥2,970

著者:原田治 発行元:みすず書房 240ページ 193mm × 135mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** ルネサンスのティツィアーノに20世紀のデュフィ。画品薫る挿絵画家たち——小村雪岱、木村荘八、宮田重雄。鏑木清方のわけても挿絵的な小品を愛し、鈴木信太郎の絵に生命力の発露をみる。と思えば、1950年代アメリカのカートゥニストたち、北園克衛のグラフィックデザイン、そして抽象画家・川端実… 作家・作品の多様さからもわかるとおり、美術史家による「絵画の見方」指南とはまったく異なる新鮮なまなざしがアートを巡る旅へと誘う。さらに、縄文土器から戦国時代の兜、豊国、国貞ら浮世絵師たち、宗達、鉄斎、劉生と縦横に渉り、日本民族の縄文的美意識の系譜を探る〈OSAMU版・日本美術史〉。アートへの愛が溢れる美術エッセイ。 *********************** 店主コメント *********************** ミスドのキャラクターイラストなどで知られる原田治が、美術を巡る自身の遍歴を綴ったエッセイ集です。洋画家から日本画家、挿絵画家、カートゥーン作家など多様な絵描きを横断。なじみ深い原田のイラストからは想像できない美意識か垣間見えます。 元々は1982年PARCO出版より刊行された本。その後、みすず書房から2006年に「大人の本棚」シリーズで復刊され、本書はその新装版になります。

-

アート・スピリット

¥2,750

著者:ロバート・ヘンライ 訳者:野中邦子 発行元:国書刊行会 355ページ 195mm × 138mm ハードカバー ~出版社紹介文より~ 1923年初刊以来、アメリカの若き芸術家のあいだで熱狂的に読み継がれてきた芸術指南書のロングセラー、その名も『アート・スピリット』。 デイヴィッド・リンチやキース・へリングも影響を受けた名著を詳細な解説(滝本誠)と共に本邦初訳でお届けする。 著者のロバート・ヘンライ(1865~1929)は、20世紀初頭のアメリカ・モダニズムアートシーンで活躍した画家。彼は長年美術学校で教鞭をとり、その講義録が本書と元となっている。日本ではもちろん、アメリカでも知名度の低い画家の講義録がなぜ80数年にもわたって現役の芸術書として読み継がれているのか? その秘密は一読して分かる……つまり本書は「美術家志望の若者にとって体中を電気が走るような体験をもたらす書物」であり、「冷静ではいられなくなるような、親身なアジテーションの書」だからだ。「画家本人が自分のアート観、現場での実践的な教えなどを披歴した書物は少なくないが、美術書としてだけでなく、青春の書、人生の書として読み継がれてきたものはほとんどない。当の書き手の画家としての名声がほとんど沈んで以降も書物は残った。そうした意味で『アート・スピリット』は例のない稀有な存在感を示す」(以上カッコ内は解説[滝本誠]より) 今までなぜか邦訳されていなかった<幻の名著>だが、必ずや日本の若き芸術家たちの魂に響く言葉があるにちがいない。

-

近代芸術の解析 抽象の力

¥4,180

SOLD OUT

著者:岡崎 乾二郎 発行元:亜紀書房 440ページ 210mm × 148mm ハードカバー ~出版社紹介文より~ 名著『ルネサンス 経験の条件』から17年――。 近代芸術はいかに展開したか。その根幹から把握する、美術史的傑作。 【推薦】 批評的視点による大胆かつ刺戟的な近代美術論。 そして何よりも「美術の力」理解のための絶好の案内書。 高階秀爾 我々はモダニズムや抽象――いやそもそもアートのことをまるで知らなかったのだ! 本書は素早く脳内に入り込むと爆弾のように破裂して悦ばしい驚きと混乱で満たし、交換台のように機能して無数の異質な情報から新しい世界像を紡ぎ出す。 読み終えたとき、あなたと世界は完全に更新されているだろう。 浅田彰 【目次】 第Ⅰ部 抽象の力 本論 第Ⅱ部 抽象の力 補論 第Ⅲ部 メタボリズム-自然弁証法 第Ⅳ部 批評を招喚する

-

ビーマイベイビー 信藤三雄レトロスペクティブ

¥3,520

SOLD OUT

著者:信藤三雄 出版社:平凡社 328ページ 222mm × 151mm ソフトカバー *********************** 店主コメント *********************** 信藤三雄はアートディレクターとして、これまでに1000枚近くのCDやレコードジャケットのグラフィックデザインを手掛けています。 松任谷由実、ピチカート・ファイヴ、Mr.Children、MISIA、宇多田ヒカルなど錚々たるミュージシャンのジャケットを飾ってきました。 多少なりともJ‐POPに触れた経験がある30代~40代なら、馴染みのある作品も少なくないはず。 本書は2017年に開催された展覧会の公式図録として制作されました。 90年代から00年代にかけて青春を送った方々には特におすすめの一冊。

-

写真講義

¥6,050

SOLD OUT

著者:ルイジ・ギッリ/ジャンニ・チェラーティ 訳者:萱野有美 256ページ 207mm × 157mm ハードカバー ~出版社紹介文より~ 捨てられない絵葉書のような、密やかなイメージを撮りつづけた写真家ルイジ・ギッリ(1943-1992)。 その何気ない一枚の背後には、イメージに捉われ、イメージを通して思考する理論家ギッリがいる。自らの撮影技術を丁寧に示しながら、写真の魅力を熱く静かに語りかける。 イタリア写真界の無名の巨匠がのこした最後の授業。 【目次】 好事家(ディレッタント)かもしれない私の情熱 自分を忘れる 探究 カメラ 実習 露出 「見えていたように撮れていない」 歴史 透明さ 敷居 自然のフレーミング 光、フレーミング、外部世界の消去 音楽のためのイメージ ルイジの想い出 写真と友情——ジャンニ・チェラーティ 訳者あとがき 原註