-

なんでそんなこと急に言うん?

¥1,320

SOLD OUT

著者:奥村真帆 241ページ 文庫判 148mm × 105mm *********************** 店主コメント *********************** 自他共に認める「おしゃべりな人間」。そんな著者が「しゃべりたいことを好き勝手に書き連ねることにした」というエッセイ集。 ありのままに綴られた思い出や日常は、おしゃべりとして聞き流すにはもったいない情景ばかりだ。各エッセイの終わりに添えられた数首の短歌も読者の心に余韻を残す。 【目次】 なんでそんなこと急に言うん? ミルク色の電車 渚ちゃん しの先生 夢の国 クリスマス 沈黙のパフェ 蜃気楼のような人たち 防災センター ダメダメ東大生 二十二年 地獄のホテルバイト マブダチ 褒め言葉 ヒーロー 推しからのメール 宝くじ 図書館にいる人 急がなくていいですよ 真夏の少年 インタビュー のど自慢 羽のある子ども 新札事件 深夜一時の猫 路面電車のような人だね(あとがき)

-

戦争みたいな味がする

¥3,080

SOLD OUT

著者:グレイス・M・チョー 訳者:石山徳子 発行元:集英社 440ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 戦争、移民、家族と食。朝鮮半島にルーツをもつ母娘の記憶から、現代社会の論点が浮き彫りになる。2021年全米図書賞ノンフィクション部門最終候補となった、コリア系アメリカ人社会学者が紡ぐ、珠玉の回想録。 【目次】 日本の読者への序文/凡例 プロローグ 第一章 戦争みたいな味がする 第二章 アメリカン・ドリーム 第三章 フレンドリー・シティ 第四章 オンマ 第五章 キムチ・ブルース 第六章 マダム・マッシュルーム 第七章 統合失調症起源 第八章 ブラウン 第九章 一月七日 第一〇章 クラスト・ガール 第一一章 いちどだけでは、愛ではない 第一二章 オーキー 第一三章 クイーンズ 第一四章 亡霊たちをカウントする 第一五章 チーズバーガーの季節 原注/初出一覧/謝辞/訳者あとがき

-

ガラスと雪のように言葉が溶ける

¥1,760

著者:尹雄大/イリナ・グリゴレ 発行元:大和書房 192ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 自分の子供と異国の言語で話す人類学者と自国の言葉を話せないライターが、自らルーツとアイデンティティを日本語で語ったら。

-

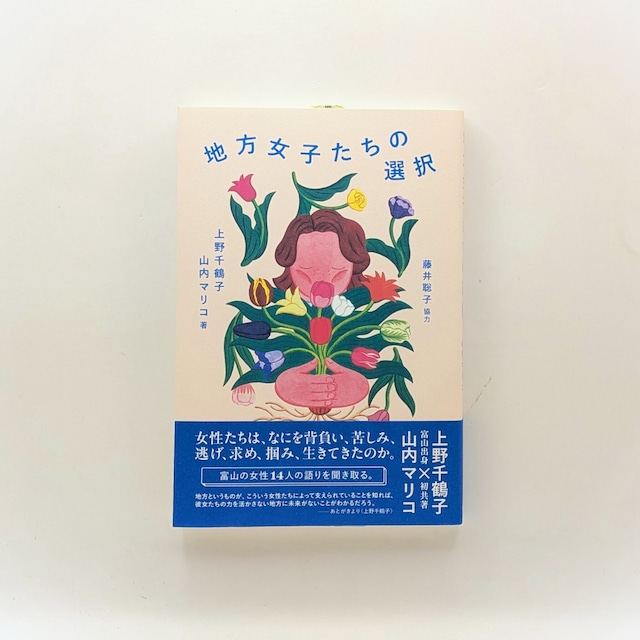

地方女子たちの選択

¥1,980

著者:上野千鶴子/山内マリコ/藤井聡子 発行元:桂書房 268ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 上野千鶴子×山内マリコ 初共著! 「地方の女性流出」が取り沙汰される今日だが、当の女性たちの姿はあまり見えない。それは女性が減ると産まれる子どもの数が減るという、「数」でしか見られていないからだろう。 本書では、地方都市のひとつ富山で女性14人の語りを聞き取り、「数」から「生身のある人間」へと解像度をあげた。彼女たちはなにを選んできたのか、選べなかったのか。語りを通して、みえてくるものとは。 「富山から出ていく」選択をした上野千鶴子と山内マリコが、様々な選択が幾重にも交錯する語りをふまえ、対談し、地方をみつめなおす。 【目次】 はじめに 第1章 出ていった私たち 地方女子の生きる道――上野千鶴子 帰りたいけど帰れない――山内マリコ 第2章 女性たちの語り 聞き取りにあたって ライフヒストリー(聞き取り) テーマ別でみる女性たち 「語る」を取り戻す――藤井聡子 第3章 対談(上野千鶴子×山内マリコ) 地方女子たちの選択 あとがき

-

ミュージックシティで暮らそう 音楽エコシステムと新たな都市政策

¥3,080

著者:シェイン・シャピロ 訳者:エヴァンジェリノス紋子/若林恵 発行元:黒鳥社 344ページ 182mm × 128mm ソフトカバー 音楽は都市のインフラだ! *********************** 出版社紹介文より *********************** ライブハウスが減っていくのは「文化の問題」ではなく「都市政策の問題」かもしれない――。本書は、音楽を“社会のインフラ”ととらえ、まちづくりの戦略に音楽を取り入れる方法を説いた、新しい都市論です。 音楽や文化政策について都市と協働する英国のコンサルタント会社Sound Diplomacyの創業者が、ロンドン、アデレード、シドニー、オースティン、マディソン、ハンツヴィルなど、世界各都市と実際に取り組んできた政策やプロジェクトを紹介しながら、都市に音楽が根づくための条件をひもときます。 パンデミック以降、音楽業界が直面する困難を越えて、教育・観光・福祉・ジェンダー平等といった分野にも横断的に音楽が貢献できることを証明する、希望と戦略の書。 自治体職員、デベロッパー、都市プランナー、コミュニティデザイナー等々、町づくりに関わる人は全員必読です。

-

ヒップホップ・レザレクション ラップ・ミュージックとキリスト教

¥3,520

著者:山下壮起 発行元:新教出版社 264ページ 188mm × 150mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 反社会的な音楽文化としてしばしば非難の対象となってきたヒップホップは、なぜ繰り返し神や十字架について歌うのか――黒人神学の泰斗ジェイムズ・コーンの議論を継承し、アフリカ系アメリカ人の宗教史の文脈のなかでラッパーたちの声に耳を傾けながら、その秘めたる宗教性を浮かびあがらせる。ヒップホップの現場を知りつくした気鋭の神学者による、異色の歴史神学にしてヒップホップ研究の新たなクラシック。 著者の山下壮起氏は日本基督教団阿倍野教会牧師。同書のもととなった博士論文「ヒップホップの宗教的機能――アフリカ系アメリカ人ヒップホップ世代の宗教観」は、公益財団法人国際宗教研究所の2018年度国際宗教研究所賞奨励賞を受賞した。 【目次】 序章 第1章 Hip Hop Generation ヒップホップ・ジェネレーション ――ヒップホップの宗教性を生み出したもの 第2章 The Roots ザ・ルーツ ――アフリカ系アメリカ人の歴史と宗教 コラム1 新しい霊性 ネオ・スピリチュアリティ ――アフリカ系アメリカ人と宗教の多様性 第3章 Nothin’ But The Spiritual Thang ナッシン・バット・ザ・スピリチュアル・サング ――世俗音楽の宗教性と宗教音楽の限界 コラム2 ヒップホップ ――ローカルが示す生から聖へ 第4章 Holy State of Mind ホーリー・ステイト・オブ・マインド ――聖俗二元論を超えて 結論 Bonus Track ヒップホップという言語

-

黒人と白人の世界史

¥2,970

著者:オレリア・ミシェル 訳者:児玉しおり 解説:中村隆之 発行元:明石書店 376ページ 195mm × 135mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 「ヨーロッパ人は、アフリカ人を奴隷にしたために人種主義者になった」。本書は、大西洋奴隷貿易、奴隷制、植民地主義とともに、「人種」がどのように生み出され、正当化されていったのかを歴史的に解明する。ル・モンド紙が「まるで小説のように読める」と評す、人種の歴史の新たな基本書。 【目次】 序文 イントロダクション―ニグロと白人、言葉の歴史 第Ⅰ部 奴隷制と帝国 第1章 奴隷という制度 制度としての奴隷 奴隷制の社会的意味 第2章 サハラ砂漠以南のアフリカにおける奴隷制 古代以来のナイル川北部とサハラ砂漠の商業上の地位 アラブ世界の拡大と奴隷売買ルートの発展 西アフリカにおける奴隷交易国の形成 奴隷制の歴史的重み 第3章 ヨーロッパのダイナミズム ヨーロッパ建設における一つのパラドックス 一五世紀の南大西洋におけるポルトガル人とカスティーリャ人 大西洋の植民地化のメカニズム/交易の支配 大西洋の農園 第4章 アメリカの発見 アメリカにおける事業 インディアンの奴隷化 “ニグロ”貿易 結論 奇妙な帝国 第Ⅱ部 ニグロの時代 第5章 ニグロのプランテーション(一六二〇~一七一〇年) プランテーション―ブラジルからカリブ海の島々まで ブラジルからカリブ海の島々に向かったオランダ人 黒人奴隷貿易国 一八世紀への変わり目における植民地拡大 第6章 不可能な社会(一七一〇~一七五〇年) 捕獲という奴隷生産 拉致からプランテーションまでの「長い旅」 プランテーションと良い農園主 不安定な秩序 ニグロという虚構 第7章 危機に向かって(一七五〇~一七九四年) 経済発展の危機――入植と奴隷貿易の対立 フランスにおけるパラダイムの変化 奴隷制と奴隷貿易への異議 人種隔離主義、“血の純潔”および植民地の階級化 パリとサン゠ドマングの間の革命危機 結論 ニグロと暴力 第Ⅲ部 白人の支配 第8章 ドミ・ネーション(一七九〇~一八三〇年) 徴用された国家(一七九四~一八一五年) アメリカ合衆国の奴隷制維持とフランスの奴隷制復活/解放奴隷をどうするか 植民地の転換とイデオロギーの急変(一八一五~一八三〇年) 奴隷制擁護派、リベラル派、一八二〇年の危機/奴隷制廃止主義と新たな支配/所有者の国家 第9章 奴隷制から人種へ(一八三〇~一八五〇年) 奴隷制からの脱却(一八三〇~一八四〇年) 人種の科学(一八四〇~一八五〇年) 「ニグロの虚構」から白人の虚構へ 第10章 新たな支配(一八五〇~一八八五年) 奴隷制なき植民地労働の再編(一八五〇~一八七五年) アメリカにおける社会関係の転換の難しさ/アフリカにおける新たな生産計画/白人の科学 ベルリン会議(一八八五年) 第11章 人種の統治(一八八五~一九一五年) ネオプランテーション(一八八五~一九一〇年) 人種政策 白人優位の物語を強化する 国家の退廃と純粋さの間にある国家身体 第12章 妄想、悪魔、民主主義(一九二〇~一九五〇年) 第一次世界大戦後の人口調整 都市――人種と近代化/植民地 一九三〇年代――人種主義者という群衆 一九三〇年代に入る時期の二つの人種危機/否認と熱狂の間で 結論 人種の策略 「ニグロの虚構」 「白人の虚構」 人種を終わらせるために 謝辞 解説 中村隆之 原注 参考文献

-

私が諸島である カリブ海思想入門

¥2,530

著者:中村達 発行元:書肆侃侃房 344ページ 195mm × 135mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 「なぜハイデガーやラカンでなければならない? 僕たちにだって思想や理論はあるんだ」 カリブ海思想について新たな見取り図をえがく初の本格的な入門書。 西洋列強による植民地支配の結果、カリブ海の島々は英語圏、フランス語圏、スペイン語圏、オランダ語圏と複数の言語圏に分かれてしまった。それらの国々をそれぞれ孤立したものとしてではなく、諸島として見るということ。カリブ海をひとつの世界として認識し、その独自の思想を体系化する画期的著作。これからのカリブ海思想研究のためのリーディングリストを付す。 「web侃づめ」の大好評連載が大幅増補され、ついに書籍化! この海の下で我々は手を取り合う━━。カリブ海思想研究の俊英による待望のデビュー作。 【目次】 序章 冒険の季節 第1章 ひとつの世界としてのカリブ海 第2章 1492を越えて、人間であること 解呪の詩学 第3章 カリブ海を定義する者へ 存在論的不純性 第4章 神話とカリブ海 悲しくも希望に満ちた叙事詩 第5章 出会いを押し進めるために 相互歓待 第6章 カリブ海の社会モデル論 プランテーション、多元、クレオール 第7章 環カリブ海的経験のクレオライゼーション この海の下で我々は手を取り合う 第8章 カリブ海によるクレオール的時政学 海が歴史である 第9章 ミサイルとカプセル 円環性の実践としての弁潮法 第10章 ニヒリズムに抗うクロス・カルチュラルな想像力 カリブ海的身体と幻肢 第11章 カリブ海のポストモダンの地平 カリビアン・カオス(前編) 第12章 カリブ海のポストモダンの地平 カリビアン・カオス(後編) 第13章 押し付けられた言語は誰の存在の家か 私ー像を描く言語 第14章 クレオール礼賛の裏で カリビアン・フェミニズム 第15章 クレオールの精神 カリビアン・クィア・スタディーズ 終わりに 参考文献 カリブ海思想研究リーディングリスト

-

弘前歴史街歩き

¥1,980

SOLD OUT

著者:広瀬寿秀 発行元:北方新社 107ページ 257mm × 182mm ソフトカバー *********************** 店主コメント *********************** 「都市計画により新たな道もできたが、それでも江戸時代の道はおおよそそのままで残っており、道幅も変化していない。こうしたところは全国でも少ない。」(はしがきより) 市内に残る古い建物やその痕跡をつぶさに拾い上げながら街の歴史を掘り起こす。 文献や関係者のお話など著者自らの足で地道に情報収集した力作。 【目次】 はしがき ◇弘前歴史街歩き 1 弘前駅から代官町 ①弘前駅周辺 ②代官町 2 土手町から親方町 3 元長町から弘前城 ①元長町 ②上白銀町 ③市民会館、博物館 ④弘前城内 4 仲町から弘前中央高校まで 5 弘前文化センターから代官町へ ①東長町 ②和徳町 ③再び代官町へ 6 別のルート ①茂森町から前輪外 ②在府町から新寺町 ③本町界隈 ◇こぼれ話 1 弘前の喫茶店 2 古都弘前の旅 ①チープな弘前観光旅行(春から秋期) ②チープな弘前観光旅行(冬季) ③リッチな弘前観光旅行 3 江戸時代の弘前の道 4 弘前藩の御馬場 あとがき

-

みえないもの

¥1,980

著者:イリナ・グリゴレ 発行元:柏書房 240ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** デビュー作『優しい地獄』で読書界に衝撃を与えた、ルーマニア出身の文化人類学者イリナ・グリゴレ、最新作。 娘たちと過ごす青森の日々。ふとよみがえる故郷ルーマニアの記憶。そして、語られてこなかった女たちの物語――。 「彼女の人生をスクリーンのようなものでイメージとして見せられたら、彼女の語らなかったことが見えて、あの夜ニュースを見た人たちも彼女を理解できたかもしれない」(本書より) 虚実を超えて、新たな地平を切り開く渾身のエッセイ。 今までに書かれたどんな日本語よりも、鮮烈なことばをあなたに。 【目次】 ■コロナくんと星の埃 ■鬼は来ない日も来る ■蛍が光る場所 ■逃げたパン ■天王星でルビーの雨が降っている ■団地ラボラトリー ■ダンゴムシに似ている ■ナメクジの世界 ■野良犬 ■ドリームタイム ■綿飴、いちご飴とお化け屋敷 ■きのこ雲 ■狼が死んでいた ■死んでも生きる ■葡萄の味 ■結婚式と葬式の間 ■ゴダールが死んだ年に ■みえないもの ■何も意味しないとき、静かに朝を待つ ■何も意味しないとき、燃えている森の中を裸足で歩いて、静かに朝を待つ ■卵を食べる女 ■蜘蛛を頭に乗せる日 ■初恋と結婚した女 ■Ghosted ■果実の身代わり ■あとがき

-

さみしくてごめん

¥1,760

著者:永井玲衣 発行元:大和書房 240ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** ロングセラー『水中の哲学者たち』で颯爽とデビューした在野の若手哲学者・永井玲衣の最新エッセイ。世界の奥行きを確かめる。 【目次】 1 やっぱりハリーポッタリ わたしが飲むとこ見ててよ タイツを履き忘れてすみませんでした ばかものよとかうざいんだけど シーサーには怖い顔をしていてほしい 箸、ごめんなさいね 夜に手紙を書くな 思ったより小さい あたらしい犬を提案する 2 念入りな散歩 1月1日の日記 思い出せないことが絶えず思い出される街、渋谷 見られずに見る 試みる 3 さみしくてごめん それ、宇宙では通用しないよ iPadを叩き割れ 後ろの風景を置き去りにすれば見える そうなのか これが そうなのか 身に覚えのない場合はご対応ください なんだかさみしい気がするときに読む本 考えるための場 4 この本はもう読めない 枕辺の足 きみの足を洗ってあげる 穴だらけの幸福 ただ存在するたけ運動 徹夜のための徹夜 ないがある 今は、知っている ただ、考えたい あとがき

-

この味も いつかまた恋しくなる

¥1,870

SOLD OUT

著者:燃え殻 発行元:主婦と生活社 240ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** ある料理やお酒を口にするとき、ふと思い出してしまう“あの日、あの人”を描く。 人気作家・燃え殻氏初の長編エッセイ集。 読まれたい日記/浅煎りコーヒー 〈会おうか?〉/アスター麺 「ミャア」/生姜焼き定食 「美味しい」と彼女は言った/シーフードドリア でたらめなおまじない/ピザトースト 「どうだ? うまいだろう?」/チャーハン 雨、しばらく止まないみたいですよ/ハイボール きれいに騙して/風俗嬢のお弁当 ちょっと、上がっていかない?/おにぎりと味噌汁 子どもと大人の家出事情/チョコレート 「信用金庫のカレンダーみたい」/冷たい唐揚げ 有名になってどうするの?/チョコモナカジャンボ フーテンのドゥ/ガパオライス COLUMN/恋しくなる味 Q&A Q 落ち込んだ日はなにを食べますか? Q 定番の朝食は? Q 特に思い出に残るレストランや食堂は? Q “最後の晩餐”になにを選ぶ? Q そば派? うどん派? Q もう一度食べたい、忘れられない料理は? 「いや、お前は別だよ」/焼肉 全国まーまーな定食屋友の会/生姜焼き定食 「チョコミントみたい」/グラスホッパー 深夜の同志へ/牛丼 やり過ごすしかない時間/キーマカレー 八十三点と七十九点を彷徨う世界/シェフの気まぐれサラダ 「最後まで自分がついてます」/洋菓子『ハーバー』 ロマーリオにドリブルなら勝てる/冷えた焼きそば あぶない刑事とジョン/ミートソースパスタ デトックス、デトックス♪/精進料理 「みんなの分はないから、内緒よ」/いちごみるくキャンディ 「青春とは?」「笹塚」/カレーライス 季節のお便りおじさん/鍋 「イタダキマス!」/一風堂のラーメン 大人の約束は時間がかかる/餃子と高級鮨 今日は何日で、あなたはどなたですか? /サッポロ一番塩らーめん 大雑把な暮らしのススメ/卵かけごはん 「海でも行きたかったね」/高い海鮮丼 「コーコー、ひとつ」/パスタ 人生は何度かはやり直せる/味噌ラーメン 彼女は名物になびかない/『東京ばな奈』 母の涙/ミートソースパスタ 「よし、明日は海に行こう!」/金目鯛の煮付け 褒められて伸びるタイプです/鯵の干物

-

毎日読みます

¥1,980

著者:ファン・ボルム 訳者:牧野美加 発行元:集英社 248ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 「本を読みたいけど、読めない!」 日々忙しいわたしたちは、どうすればもっと本を読めるだろうか? または、どんな本を読めばいいだろうか? 『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』の著者が、具体的な方法と作品タイトルをもって贈る、やさしい読書エッセイ。 焦燥感と罪悪感にかられるあなたの背中を、そっとやさしく押してくれる全53章。

-

私の孤独な日曜日

¥1,980

SOLD OUT

編者:月と文社 発行元:月と文社 184ページ 182mm × 118mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 映えないからこそ、愛おしい。自分を見つめる17人の休日ひとり時間の過ごし方 休日のひとり時間、あなたは何をして過ごしますか?――世代やバックグラウンドの異なる17人による、ひとりで過ごす休日についてのエッセイ・アンソロジー。20代から50代まで、独自の視点と感性で文章を書く人たちに執筆を依頼。書き手の肩書きは、事務職、マーティング職、システムエンジニア、バリスタ、専門紙記者、大学院生、イラストレーター、書店店長、ライター、ひとり出版社経営者など。無名でありながらも、その人ならではの「孤独」の風景を持つ方々から、魅力あふれるエッセイが届きました。 誰かの「映えない」休日の裏にあるさまざまな孤独に触れることで、あなた自身の平凡な休日も、不思議と味わい深く感じられるかもしれません。 【目次】 休日のショッピングモールのことは大好きだけどたぶん僕とは相性が悪い…上ネズミ 渡り廊下…小黒悠 真夜中宇宙航海日誌…みすみ 脱衣…shun 何もしない。それもいい。…西谷恭兵 バーで孤独と乾杯したい…三毛田 中規模イオンで妄想する未来…澁谷玲子 僕と他人事と気分転換…中野 丁寧な暮らしはサザエさん症候群を打破できるのか…のろのろな野呂 布団のなかにいる…勝本育実 二十五時の国…青野朝 人が嫌いなわけではなくて…タムラ 出不精の言い訳…きのこやろう 社会から切り離された、いくつもの休日…鈴木豊史 さてどうしたものか…。…宇佐見明日香 日曜日の内野指定席B…伊野尾宏之 その舞台裏が愛おしい…藤川明日香

-

おかわりは急に嫌 私と『富士日記』

¥1,870

著者:古賀及子 発行元:素粒社 240ページ B6変形判 ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** いま大注目のエッセイストによる『富士日記』への道案内。 戦後日記文学の白眉とされる武田百合子『富士日記』のきらめく一節をあじわいながら、そこから枝分かれするように生まれてくる著者自身の日記的時間をつづる。 武田百合子生誕100年の年におくる、日記エッセイの書き手による『富士日記』再読エッセイ。 ルーティーンのなかには細かく細かく、たくさんのいつもの行動がある。繰り返しのことだと、好きだとか苦手だとか、だんだん感じにくくなっていく。「しゃがんで動物に御飯をやる」ことに、ここ、と矢印をつけて好きと言えるのは稀有だと思う。 それくらい、日常というのは人に構ってくれないものだ。(本文より) 【目次】 はじめに おかわりは急に嫌 なま身の善意 どちらも食べたいんですが 昭和がめちゃくちゃ 誰かの家はあいまい 桃のおばさん 食い逃げを見る おもしろいほど喜ばれない 車のなかで食べなさい 普通のところだ 人が死んだのか トンネルを走るお風呂 まずいたべもの 「わざわざ」以前の瓶ビール 重いふかしパン いかにもマニュアルのなさそうな コンビーフは今もある 蜂に印をつけられるか 食べ物に追われたい 情緒よりパワーのお土産 同居の人が不在であること 家具こそ雑に買う 自分ちじゃない家に帰って浴衣で寝る またたく間に食べるひとたち 生きたり死んだりする鳥 これくらい本気で『水戸黄門』が観たい 声に出してさびしい ふたりとひとりの奔放と気まま 運動の生息 映画は大胆に観る シャトルバスのヒッチハイク 三つずつ二膳の餅 涙が出て、それから笑う 反転を感慨するためだけの訪問 本当に現実とごっちゃになるときの夢の形 宿題をやらない人たち 誰もいない家 尻とへそ たくあんを食べたあとに飲む水は甘いか 正式な自分のごはん、非正式なごはん 下着かもしれない危機 男がいて嬉しい 新しくてわからない世の中 するときが好きだ 食べ物の不安 きっともっとゆっくり死んだだろう 遠くのあなたの装いを あとがき *********************** 出版社紹介文より *********************** 随筆家・武田百合子が綴った日記文学の金字塔『富士日記』。その日記の中から印象的な情景を拾い上げ、自身の体験と重ね合わせつつ随想するのは日記エッセイの名手・古賀及子。時代を越えて両者の日常がリンクする。 『おかわりは急に嫌』というタイトルは、武田夫妻の食事風景に由来している。百合子が焼きそばの2皿目を食べていた時、急に嫌になって残りを犬のエサにしようとする。そのことを夫・泰淳が「わるい癖だ」とチクリ。 けれども、著者(古賀)は「おかわりには、実はときめきがない」と補足する。そして、箸を止めてしまう百合子の思い切りの良さを「奔放さ」と捉える。 「おかわり」に潜む真理、さらには武田百合子の魅力をさりげなく示している。 すでに『富士日記』を読んだ方はもちろん、未読の方にも日記文学の味わいを知るためのガイドとしてオススメの一冊。

-

アリの放浪記 多様な個が生み出す驚くべき社会

¥3,190

著者:オドレー・デュストゥール/アントワーヌ・ヴィストラール 訳者:丸山 亮 監修:丸山 宗利 発行元:山と渓谷社 408ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** いざ、アリの眼から見る世界へ! あなたが一匹のアリを踏みつぶしたとき、一遍の叙事詩が終わりを告げる。 世界的アリの研究者二人による全仏ベストセラー 本書は、地球上に2万種存在するともいわれているアリの専門家であるオドレー・デュストゥールとアントワーヌ・ヴィストラールの二人が、アリの魅惑的な社会生活を紹介した、わくわくするようなアリの一大放浪記だ。 焦点を当てるのは、個体の5~10%しかいない巣の外に出て食べ物を探し求めるアリ「採餌アリ」で、コロニー全体の食料供給を担っている。そのアリたちは、クロールで水辺を渡る水泳選手、仲間を救助し治療する看護師、地下でキノコを栽培する造園家、敵を巻き込んで自爆する特攻隊、空中を舞って落下するグライダー部隊などなど、とても多様な社会的カテゴリを有する。 アリたちの視点で世界を見ることで、自分たちの社会構造や自然との付き合い方を問い直す一冊だ。 【目次】 はじめに 序章 放浪記のヒロインたち/コロニー、超個体、集合知 第一の試練 巣を出て、方向を見定める 森の呼び声/ダーティ・ダンシング/われを慕うものはわれに従え/道をたどる/悪銭身につかず? 第二の試練 食糧を見つけ出す 芳香/プレデター/無慈悲な襲撃/待ち伏せ/罠 第三の試練 食糧を育てる 恵みの収穫/キノコひとすじ/善悪の園/危険な関係/愛と宿命の泉/潜水服は蝶の夢を見る 第四の試練 食糧を運ぶ 重量挙げ/指輪の仲間/悪魔のいけにえ/盗まれた口づけ/現金輸送車/ハチミツとスポンジ 第五の試練 環境に適応する 砂丘/風と共に去りぬ/流れに逆らって/メデューズ号のいかだ/二つの岸を結ぶ橋/大都市(メトロポリス) 第六の試練 他者を利用する 寄生虫/ストックホルム症候群 第七の試練 縄張りを守る 身近な敵/無蟻地帯(ノー・アンツ・ランド)/ファイトクラブ 第八の試練 外敵から身を守る スカイフォール/ジョーズ/鬼の訪問/カミカゼ/生ける屍 第九の試練 攻撃する・反撃する 恐れ慄いて/ロボコップ/人食いハンニバル 第一〇の試練 選択し、最適化する アリアドネの糸/オン・ザ・ロード・アゲイン/二車線道路/栄光の道 第一一の試練 救助し、治療する ライフガード/パルナサス博士の鏡 最後の試練 死 死につきまとわれて おわりに 翻訳家あとがき 参考文献

-

湯気を食べる

¥1,760

SOLD OUT

著者:くどうれいん 発行元:オレンジページ 212ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 幅広い分野で活躍する注目の作家・くどうれいんによる「食べること」にまつわるエッセイ集。「オレンジページ」の人気連載と河北新報での東北エッセイ連載に書き下ろしを多数加えた、心にひびく48編。

-

老人ホームで死ぬほどモテたい

¥1,870

SOLD OUT

著者:上坂 あゆ美 監修:東 直子 発行元:書肆侃侃房 144ページ 188mm × 128mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 思わぬ場所から矢が飛んでくる 自分の魂を守りながら生きていくための短歌は、パンチ力抜群。絶望を嚙みしめたあとの諦念とおおらかさが同居している。 (東 直子) 【著者プロフィール】 上坂あゆ美(うえさか・あゆみ) 1991年8月2日、静岡県生まれ。東京都在住。 2017年から短歌をつくり始める。 銭湯、漫画、ファミレスが好きです。 Twitter:@aymusk 【5首】 母は鳥 姉には獅子と羽根がありわたしは刺青(タトゥー)がないという刺青(タトゥー) 風呂の水が凍らなくなり猫が啼き東京行きの切符を買った 故郷の母と重なりしメスライオン 深夜のナショナル・ジオグラフィック 沼津という街でxの値を求めていた頃会っていればな シロナガスクジラのお腹でわたしたち溶けるのを待つみたいに始発

-

わたしの人生(新潮クレスト・ブックス)

¥2,145

著者:ダーチャ・マライーニ 訳者:望月紀子 発行元:新潮社 176ページ 190mm × 130mm 仮フランス装 *********************** 出版社紹介文より *********************** 文化人類学者の父の研究のため来日した著者は、1943年から終戦まで一家5人で抑留される。蟻や蛇を食べるほどの飢餓、父母が与えてくれたささやかな楽しみ、乳母など優しくしてくれた日本人との思い出、ファシズムへの憤り……。イタリアを代表する作家が七十余年の時を経て、現代への警鐘を込めて綴ったメモワール。

-

こじらせ男子とお茶をする

¥2,200

編者:月と文社 発行元:月と文社 280ページ 173mm × 109mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 「どこへ行ってもやっていけない気がした」「人と同じことをするのがいやだった」「自分を理解されてたまるか、と思っていた」――。 「こじらせている」と自覚する男性たちの、安定のレールに乗らない生存戦略とは? 元ニート、ミニマリスト、芸人、ひとり出版社経営者など、「主流」から逸脱し、振り切った生き方をしてきた30~50代の男性6人が登場。「何者かになるとは」から「オタクであること」まで、彼らならではの自意識との向き合い方や、世の中へのまなざしに触れる濃厚インタビュー集。 <本書に登場する男性たち> 島田潤一郎:ひとり出版社「夏葉社」代表。不器用な生き方を綴った『あしたから出版社』がロングセラー pha:元“日本一有名なニート”。近著『パーティーが終わって、中年が始まる』が大ヒット中 佐々木典士:ミニマリスト。『ぼくたちに、もうモノは必要ない。』が世界累計80万部突破のベストセラーに ファビアン:芸人。吉本興業の第一芸人文芸部で活動。著書はショートショート小説『きょうも芸の夢をみる』 田中 弦:Unipos社長CEO。「人的資本開示のマニアック報告会」で上場企業経営者が大注目する異色の起業家 下平尾 直:ひとり出版社「共和国」代表。文化批判的な書物を圧倒的な熱量で刊行する、存在感際立つ版元 【目次】 立派な人みたいに思われることもあるけど、基本はしょうもない人間なので。…島田潤一郎 「俗な自分」を肯定する/「スター」を見ていたい/都市とトレンドと本/時間をかければ恋愛もできる/中1から人生やり直したい/埼玉を毎週歩いてみる/わからないものをわざわざ読む/いまは認められてるような気がするだけ 人からの評価はその人がそう思いたいだけであって、たまたまだよね、と思ってしまう。…pha どこへ行ってもやっていけない気がした/カオスな状態を面白がっていた/人からの評価はどこか他人ごと/「恋愛っぽいこと」も書いてみた/「どうしようもなさのリアル」に共感する/役に立たないインターネットが好きだった/親と通じ合えなくても自己肯定感は持てた モノを捨てまくったら「何者かふう」になれたけど、いまはどんどん普通になっていく。…佐々木典士 「結婚できないですよね」と言われてきた/就活3年やって、自殺寸前に/「自分の言葉」を失っていく/中目黒に住んでもいいことなかった/おぞましいコメントばかりだったけど/できないことがあるほうが、人とつながれる/普通になっても「取り除けない性質」がある/「大金持ちになる道」は選ばなかった/ミニマリストがオワコンになろうが関係ない 強くありたいんです。テレビに出てくる人たち見てたら強い人に憧れるじゃないですか。…ファビアン 自分の本名を知って「人生おもろー」と思った/東大を2回受験して、道に迷ってた/NSCを首席で卒業したけれど/「生きづらさ」の感覚がわからない/「おっさんになったウケそう」と言われるけど/この世を天国だと思いたい/「破天荒」にはなれないから 宇宙でぼくしかやらないようなことをひたすら寝ずにやってたら、「わらしべ長者きたぞ」ってなった。…田中 弦 こじらせてるから、誰もやらないことができた/インターネットを「オタクの遊び」にしたくなかった/和民でバカな話をしてた奴らが上場企業の社長に/コロナで大打撃を受けて、特殊な道にたどり着いた/いまは「超高速わらしべ長者」の感覚/でこぼこなチームが優勝する話が好き/突出キャラでいたいから 最近は達観してきたというか、批判でもなんでもご自由に、こちらは自分を笑いながらやってます、という感じかな。…下平尾 直 偏屈にこじれまくって/「底辺から」世の中が見えてきた/論文は書けても単位はゼロだった/難聴になったから、テレオペをやってみた/面接で2時間しゃべって、出版社に入社/本で社会は変えられなくても、頭の中は変えられる/獄中者から手紙が来た/見えない誰かが自分をつくってくれている/自分を阿呆にする精神を持っていたい

-

ショッピン・イン・アオモリ

¥1,980

著者:能町みね子 発行元:東奥日報社 224ページ 188mm × 128mm *********************** 出版社紹介文より *********************** 猛暑の東京から逃げて、北へ。 青森が気に入りすぎて、2021年夏から青森と東京の2拠点生活を始めた能町みね子さん。東京では出合えない名品・珍品はもちろん、青森という〝異文化〟を面白がる筆者の「買い物」から見た青森県内探訪記。2021年10月から始まった本紙人気連載の待望の書籍化です。 「私は、定期的に青森に、間違いなく買い物をしに来ているのである」。 新宿で欲しい服が見つからず絶望したのに、青森では次から次へと欲しい服が出てきたり。 ホタテにはまり、「ホタテムキ」なる道具を買ったり。 どこでも買える「コンタクトレンズ」を敢えて青森で買うという悦に浸ったり。 道の駅で「マタタビ」に出合ったり。 激安の鮮魚が山積みのワイルドなスーパーに魅せられたり。 暮らしてみることで青森をディープに味わい尽くす筆者が、現地で買ったもの43品を直筆のイラストとともに独自の切り口でつづっています。 オールカラーで、新たに筆者撮影の写真も多数掲載。 本紙連載のほか、おまけの「青森チョコレートコラム」等も収録しました。 【著者プロフィール】 能町みね子 1979年、北海道生まれ、茨城県育ち。エッセイスト、イラストレーター。2021年7月に青森市内に居を構え、東京と青森の2拠点生活を始めた。 著書に、卒業旅行での青森旅のエピソードを収録したエッセー『逃北~つかれたときは北へ逃げます』(文春文庫)、『私以外みんな不潔』(幻冬舎文庫)、『私みたいな者に飼われて猫は幸せなんだろうか?』(東京ニュース通信社)など。アンソロジー小説集『鉄道小説』(交通新聞社)には空想上の鉄路を張り巡らせた青森市が舞台の「青森トラム」が収録されている。

-

明るい部屋【新装版】 写真についての覚書

¥3,080

著者:ロラン・バルト 訳者:花輪光 発行元:みすず書房 194ページ 193mm × 135mm ハードカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** 《狂気をとるか分別か? 「写真」はそのいずれをも選ぶことができる。「写真」のレアリスムが、美的ないし経験的な習慣(たとえば、美容院や歯医者のところで雑誌のぺージをめくること)によって弱められ、相対的なレアリスムにとどまるとき、「写真」は分別のあるものとなる。そのレアリスムが、絶対的な、始源的なレアリスムとなって、愛と恐れに満ちた意識に「時間」の原義そのものをよみがえらせるなら、「写真」は狂気となる》(ロラン・バルト) 本書は、現象学的な方法によって、写真の本質・ノエマ(《それはかつてあった》)を明証しようとした写真論である。細部=プンクトゥムを注視しつつ、写真の核心に迫ってゆくバルトの追究にはまことにスリリングなものがある。 本書はまた、亡き母に捧げられたレクイエムともいえるだろう。私事について語ること少なかったパルト、その彼がかくも直接的に、母の喪の悲しみを語るとは! 本書は明らかに、著者のイメージ論の総決算であると同時に、バルトの『失われた時を求めて』となっている。《『明るい部屋』の写真論の中心には、光り輝く核としての母の写真の物語が据えられている》(J・デリダ) 【目次】 I 1 「写真」の特殊性 2 分類しがたい「写真」 3 出発点としての感動 4 「撮影者」、「幻像」、「観客」 5 撮影される人 6 「観客」——その無秩序な好み 7 冒険としての「写真] 8 鷹揚な現象学 9 二重性 10 「ストゥディウム」と「プンクトゥム」 11 「ストゥディウム」 12 知らせること 13 描くこと 14 不意にとらえること 15 意味すること 16 欲望をかきたてること 17 単一な「写真」 18 「ストゥディウム」と「プンクトゥム」の共存 19 「プンクトゥム」——部分的特徴 20 無意志的特徴 21 悟り 22 事後と沈黙 23 見えない場 24 前言取り消し II 25 《ある晩……》 26 分け隔てるもの、「歴史」 27 再認・認識すること 28 「温室の写真」 29 少女 30 アリアドネ 31 「家族」、「母」 32 《それはかつてあった》 33 ポーズ 34 光線、色彩 35 「驚き」 36 確実性の証明 37 停滞 38 平板な死 39 プンクトゥムとしての「時間」 40 「私的なもの」/「公的なもの」 41 子細に検討する 42 似ているということ 43 家系 44 明るい部屋 45 《雰囲気》 46 「まなざし」 47 「狂気」、「憐れみ」 48 飼い馴らされた「写真」 訳者あとがき

-

隣の国の人々と出会う 韓国語と日本語のあいだ(シリーズ「あいだで考える」)

¥1,540

著者:斎藤真理子 発行元:創元社 160ページ 168mm × 130mm ソフトカバー *********************** 出版社紹介文より *********************** いま、韓国の文学、音楽、ドラマや映画に惹かれ、その社会や言語に関心を持つ人はますます増えている。 本書では、著者が韓国語(朝鮮語)を学び始めた背景、この言語の魅力、痛みの連続である現代史と文学の役割、在日コリアンと言語のかかわりなどを、文学翻訳の豊かな経験から親しみやすく語る。文字、音、声、翻訳、沈黙など、多様な観点から言葉の表れを捉え、朝鮮半島と日本の人々のあいだを考える1冊。 【目次】 序に代えて――1杯の水正果を飲みながら 1章 말(マル) 言葉 韓国語=朝鮮語との出会い 隣の国の人々の「マル」 マルに賭ける作家たち 2章 글(クル) 文、文字 ハングルが生まれる 文字の中に思想がある マルとクルの奥にひそんでいるもの 3章 소리(ソリ) 声 豊かなソリを持つ言語 朝鮮語のソリの深さ 思いとソリ 4章 시 (シ) 詩 韓国は詩の国 植民地支配の下で書いた詩人 現代史の激痛と文学 惑星のあいだを詩が行き来する 5章 사이(サイ) あいだ 翻訳の仕事をしている場所 サイにはソリがあふれている おわりに 韓国語と日本語のあいだをもっと考えるための 作品案内

-

取り戻す旅

¥1,650

SOLD OUT

著者:藤本智士 発行元:藤本智士(有限会社りす) 247ページ 文庫判 148mm × 128mm ※表紙カラーは「青」「緑」「茶」3種あります *********************** 出版社紹介文より *********************** 旅に大切なのは「余白」。 20年地方を旅し、本をつくり続けてきた編集者による旅の作法が詰まった一冊。 ゴールを決めずにまずは青森空港へ。 行き当たりばったりだからkそ訪れる、奇跡の出会いの連続。 著者がこの度を通して「とりもどしたかったもの」とは? 青森―岩手のたった4日間の旅の記録に散りばめられた、地方の声。 編集者として数々の書籍を生み出してきたローカル編集者の矜持と、旅人としての作法が、きっとあなたを新たな旅に掻き立てる。 【目次】 序 なにをとりもどすのか。 第一章 百年食堂たれ(青森県五所川原市) 第二章 成長ストア(青森県五所川原市~青森市) 第三章 DERECTION(青森市) 第四章 善知鳥神社とギフト(青森市) 第五章 蔵書票と五戸のペガサス(青森県五戸町) 第六章 アンドブックス(青森県八戸市) 第七章 久助編集者(青森県八戸市) 第八章 青いクルマ(青森県八戸市~岩手県盛岡市) 第九章 早速が重なる夜(岩手県盛岡市) 第十章 さいごのキセキ(岩手県盛岡市) 終 なにをとりもどしたのか。 *********************** 店主コメント *********************** かつて自身で雑誌を立ち上げ、その取材を兼ねた自由気ままな旅が人生の転機となった著者。 自分の原点であるゴールのない旅を忘れつつある今、失いかけている何かを取り戻すため向かったのは青森だった・・・。 青森から岩手に至る4日間の旅で、現地の人たちからもらったさまざまなギフト。 その記録は読者にとってもかけがえのない贈り物になるかもしれません。